.

Михаило-Архангельская церковь

села Малый Бакур (Корсакова Полянщина) Сердобского уезда

По данным архива Саратовской духовной Консистории, церковь села Малых Бакур во имя Архистратига Божия Михаила была построена в 1787 году[1]. Но по-видимому, речь идёт уже о второй церкви, так как в исследовании Голомбиевского А.А.[2] приводятся факты, что первая церковь появилась в деревне Бакур ещё к 1745 году:

«1745 года марта 4 дня бил челом в Вотчинной коллегии Михаил Андреев сын Римско-Корсаков: в прошлом 1736 году по челобитью моему да секретаря Михаила Полянского дан из Правительствующего Синода о строении по обещанию нашему в Пензенском уезде в деревне Бакуре церкви во имя Архистратига Михаила указ, которая и построена.

1745 года марта 18 дня в Вотчинной коллегии[3] определением велено: из недвижимого имения Михаила Римско-Корсакова к новопостроенной церкви Архистратига Михаила под кладбище и под усадьбу попу с причётниками полторы десятины и на пашню 10 четвертей с сенными покосами справить и об отказе той земли в пензенскую провинциальную канцелярию послать указ, а для ведома о том в Московскую духовную консисторию промеморию».

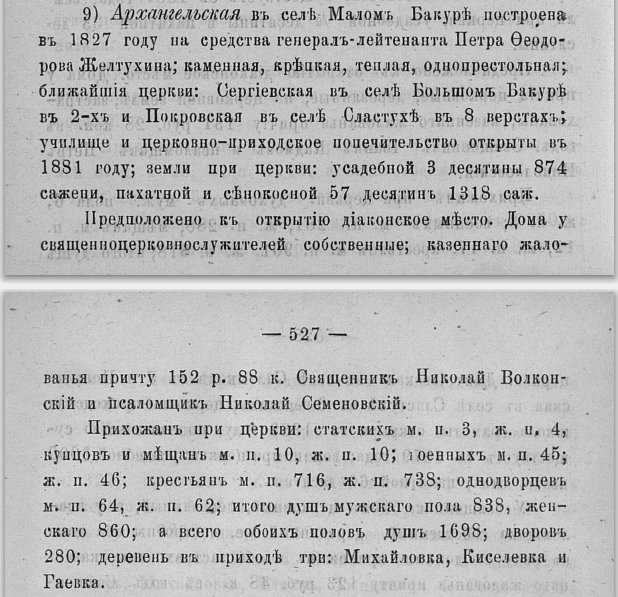

В 1802 - 1808 годах в межевых книгах Сердобского уезда село именовалось Архангельским, Полянщино тож и принадлежало Тайному Советнику Желтухину Ф.Ф., а позже его сыну Петру Фёдоровичу, на средства которого и построена в 1827 году новая церковь, каменная, с такою же колокольнею, тёплая, однопрестольная: во имя Архистратига Михаила (получается, что это третья из известных нам церквей села Малый Бакур).

В 1864 году была сделана Опись церковному имуществу, скреплена присутствующим священником Дмитрием Крыловым и утверждена печатью Духовной Консистории. Примерно в это же время было открыто церковно-приходское попечительство, которое по «Высочайше утверждённому в 1861 году положению» имело целью заботиться о благоустройстве и благосостоянии приходского храма и причта в хозяйственном отношении, об устройстве первоначального обучения детей и благотворительности в пределах прихода. Средства попечительства образовывались из добровольных пожертвований и от сборов в кружки, обносимые во время богослужения в храме, а также по сборным книгам вне прихода.

Самостоятельно расходовать средства Попечительство не могло, на всё требовалось разрешение Его Преосвященства.

Так, «Саратовские епархиальные ведомости» №18 за 1868 год сообщали: «Резолюціями Его Преосвященства отъ 16, 21, 23, 27 минувшаго августа и 3 сего сентября разрѣшено: священноцерковнослужителямъ съ церковнымъ старостою села Малаго Бакура, Сердобскаго уѣзда, исправить подгнившій и покачнувшійся на колокольнѣ шпиль; обвалившуюся по мѣстамъ снаружи церкви и вокругъ карнизовъ штукатурку замѣнить новою и обѣлить всю церковь извѣсткою; замѣнить на церковной крышѣ проржавленное желѣзо новымъ и окрасить ее мѣдянкою; около карнизовъ вокругъ всей церкви устроить водосточныя трубы; внутри церкви въ алтарѣ и трапезѣ окрасить стѣны приличною краскою; перекрыть на церковной сторожкѣ ветхую деревянную крышу и обѣлить церковную ограду извѣсткою, на по-жертвованную прихожанами сумму 300 рублей серебром».

Ремонт церкви на собранные прихожанами средства продолжился и в 1875 году[4]: «Резолюціями Его Преосвященства отъ 9 іюня разрѣшено настоятелю съ причтомъ и прихожанами с. Малаго Бакура, Сердобскаго уезда, произвести по церкви слѣдующие поправки: нѣкоторыя загнившія стропилы подъ кровлей замѣнить новыми, самую кровлю поновить новою жестью и выкрасить мѣдянкою, исправить по стѣнамъ снаружи штукатурку и выбѣлить церковную ограду (на счетъ прихожанъ)».

В 1886 году[5] из кассы Попечительства было выделено «на разныя исправленія пришедшихъ въ ветхость разныхъ вещей и церковнаго имущества 140 р. 50 к. Къ 1887 году остается денегъ 34 р. 50 к». А «въ [1893] отчетномъ году[6] дѣятельность попечительствъ по селу Малому Бакуру выразилась въ заботахъ о прокормленіи голодающихъ прихожанъ по случаю недорода хлѣба».

Часто пожертвования в пользу церкви поступали от местных помещиков.

В 1874 году[7] помещица, надворная советница Людмилла Ивановна Устинова, пожертвовала в Михаило-Архангельскую церковь «сребропозлащённые потир, дискос, звездицу и два блюдца» на сумму 160 рублей. А титулярный советник Василий Васильевич Ненарокомов на устройство в селе Малый Бакур школ пожертвовал строевого леса 70 деревьев на сумму 117 рублей.

«Саратовские епархиальные ведомости» №15 за 1900 год сообщали, что «землевладѣлица Людмила Иванова Устинова пожертвовала въ церковь села Малаго Бакура, Сердобскаго уѣзда, два полныхъ священническихъ облаченія и другія церковныя принадлежности на сумму 1080 руб».

В состав церковно-приходского попечительства могли входить как священник, так и представители от мещан или крестьян, но в любом случае это были люди, которые пользовались уважением и доверием прихожан.

В 1888 году[8] были утверждены «пензенскій мѣщанинъ Петръ Федоровъ Гаршевъ - предсѣдателемъ, а крестьяне: Агапъ Семеновъ Кузминъ, Яковъ Михѣевъ Петриевъ, Лаврентій Павловъ Сутягинъ и Панферъ Васильевъ -членами церковно-приходскаго попечительства Михаило-Архангельской церкви с. Малаго-Бакура, Сердобскаго уѣзда».

В 1900 году[9] «Его Преосвященствомъ допущены къ дѣйствію приговоры прихожанъ объ избраніи состава членовъ церковно приходскихъ попечительствъ: къ Михаило Архангельской церкви села Малаго Бакура, Сердобскаго уѣзда: Предсѣдатель Управляющій имѣніемъ г-жи Устиновой дворянинъ Алексѣй Павловичъ Мерлинъ, члены крестьяне - Симеонъ Симоновъ, Алексѣй Моргуновъ, Кондратій Артемьевъ и Василій Мартыновъ».

В 1910 году[10] по приговору прихожан об избрании состава попечительства председателем был избран крестьянин Фёдор Хворостухин, а в члены – крестьянин того же села Тимофей Селивахин.

На 1896 год прихожан при церкви состояло: статских 7 душ, купцов и мещан 20 душ, военных 91, крестьян 716 мужчин и 738 женщин, однодворцев 126. Итого душ мужского пола 838, женского 860, а всего обоих полов душ 1698 (дворов 280).

К церкви были приписаны три близлежащие деревни: Михайловка в 2 верстах, Киселёвка в 5 верстах, Гаевка в 7 верстах. Ближайшие к Михаило-Архангельской церкви: Сергиевская в селе Большой Бакур в двух верстах и Покровская в селе Сластуха в восьми верстах.

При церкви действовала церковная приходская школа, открытая в 1881 году. На 1890 год в Малом Бакуре была и земская школа. В 1902 году для церковной школы в селе выстроено новое здание. Церковная школа грамоты при деревне Киселёвке открыта в 1899 году первого декабря в наемной квартире, а в 1903 году приобретено здание для школы.

На 1905 год[11] при Михаило-Архангельской церкви хранились в целости исповедные росписи с 1804 года за шнуром и печатью Консистории, а также копии с метрических книг с 1803 года за шнуром и печатью Консистории.

На 1912 год в приходе Михаило-Архангельской церкви числилось 346 дворов, прихожан-мужчин 1129, женщин 1167. По сравнению с 1896 годом количество дворов увеличилось на 66, а количество жителей почти на 600 человек.

В июле 1915 года при Михаило-Архангельской церкви села Малый Бакур, как и по всей Российской империи, было открыто сестричество - добровольное благотворительное объединение женщин и девушек прихода. В обязанности сестричества входили присмотр за чистотой в храмах и благолепием их, поддержка порядка во время богослужений, забота о семьях воинов, воюющих или погибших на фронтах Первой Мировой войны, сбор средств и участие в организации яслей для сирот.

17 июня 1916 года[12] храм села Корсакова Полянщина (Малый Бакур) посетил Владыка Палладий. Встреченный множеством народа, Владыка отслужил здесь молебен о даровании победы над врагами, сказавши пред молебном поучение. Посетив дом приходского священника [о. В. Волконского], Владыка отправился в село Большие Бакуры.

На 1918 год[13] Михаило-Архангельской церкви принадлежали: церковно-приходская школа (здание), отданная в пользование местной земской школе; церковная сторожка; кладбищенская часовня; баня. В церковной библиотеке находятся книги для чтения – 350 томов. Церковно-приходская школа с приходом советской власти была закрыта.

На 1927 – 1928[14] годы в селе Малый Бакур (Корсакова Полянщина) церковь ещё работала. Приходской совет Михаило-Архангельской церкви ходатайствовал перед уездным исполкомом о возврате церковной сторожки.

[1] Церкви, входившие в состав Саратовской епархии во время открытия ее в 1799 году, с указанием времени построения и освящения их. – Саратовские епархиальные ведомости, неофициальная часть, 1900г., №№4, 5, 7, 12, 13

[2] Голомбиевский А. А. Пензенского уезда Завальный стан по переписной книге 2-й генеральной ревизии (1745 – 1747гг). (Та часть стана, которая в настоящее время вошла в состав Саратовской губернии). Книга хранится в Московском Архиве Министерства Юстиции в отделе ревизских сказок по г. Пензе.

[3] Вотчинная коллегия по гор. Казани дела мол.л., кн. 26, № дела 40

[4] «Саратовские епархиальные ведомости» № 13 за 1875 год

[5] «Саратовские епархиальные ведомости» №17 за 1887 год

[6] «Саратовские епархиальные ведомости» №11 за 1893 год

[7] «Саратовские епархиальные ведомости» №8 за 1874 год

[8] «Саратовские епархиальные ведомости» №19 за 1888 год

[9] Саратовский духовный вестник № 48 за 1900 год

[10] Саратовский духовный вестник № 35 за 1910 год

[11] ГАСО (Саратов) Фонд 135. Опись 1.3. Дело № 5688

[12] Саратовские епархиальные ведомости № 36 1916

[13] ГАСО (Саратов) Фонд 135. Опись 1. Дело № 8492

[14] ГАСО (Саратов) Ф.Р-521, Оп.4, д.186, Л.319-326