Корсакова Поляна

(Архангельское, Полянщина, Корсаковая Полянщина,

Малый Бакур, Малые Бакуры, Кор-Поляна)

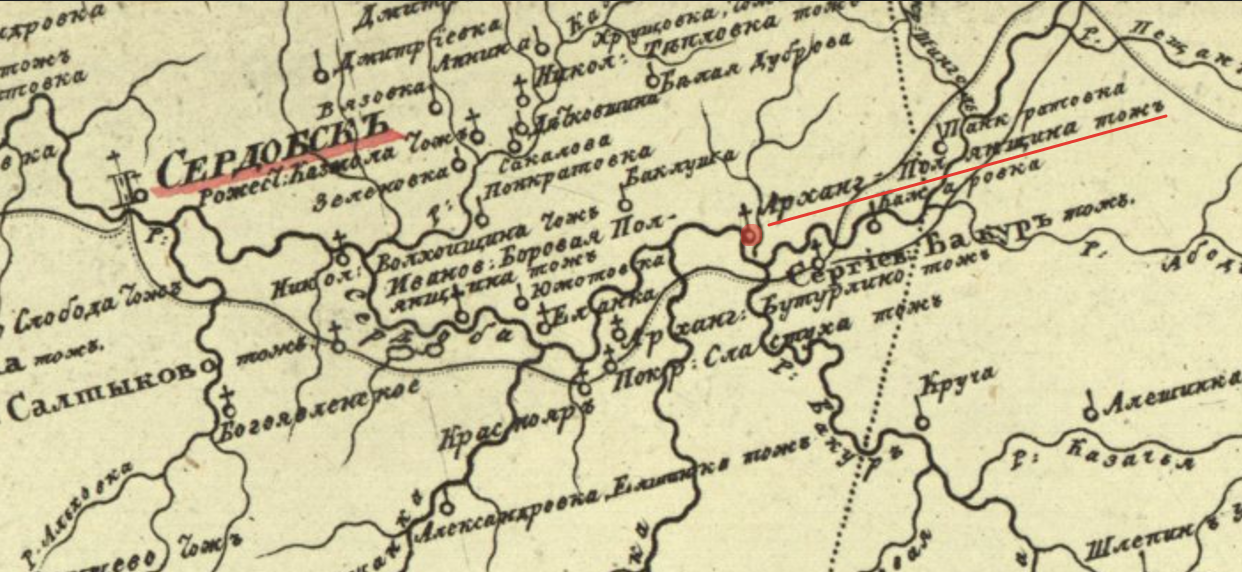

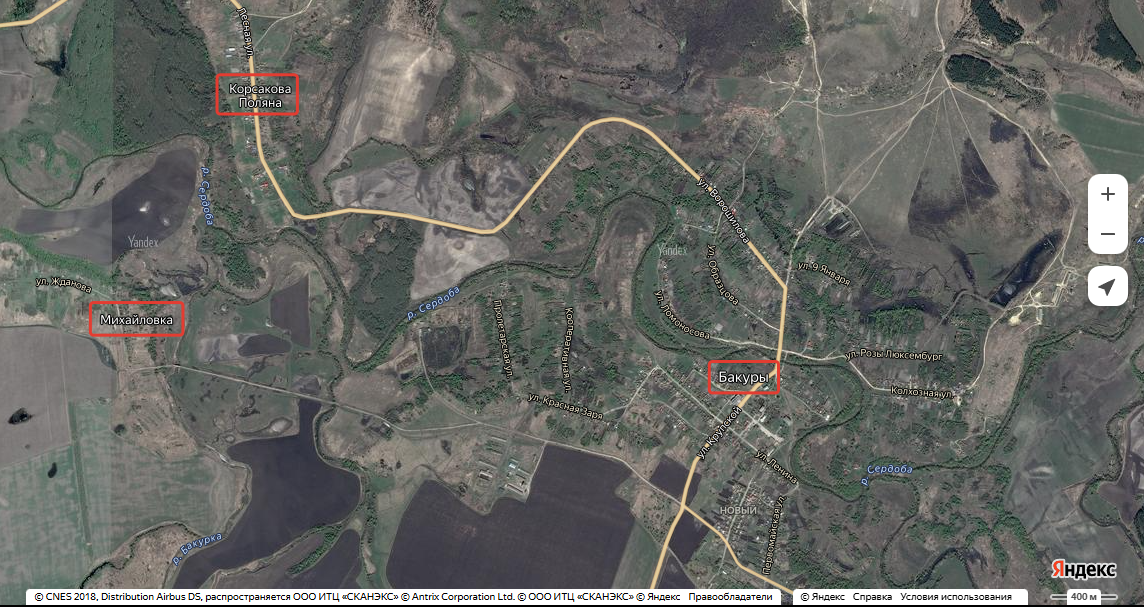

Корсакова Поляна — село в Екатериновском районе Саратовской области России. Входит в состав Бакурского муниципального образования. До революции 1917 года относилось к Сердобскому уезду Саратовской губернии.

До первых земельных отводов в конце 17-го века площадь Сердобского уезда представляла из себя дикое поле.[1] Местность холмистая, множество оврагов и русел речек, с преобладание небольших озёр и болот. В начале 18-го века территория уезда входила в состав трёх уездов: Завального стана (Пензенского), Подлесного стана (Керенского) и Нижне-Ломовского. Сердобский уезд образован в ноябре 1780 года в составе Саратовского наместничества, переименованного в 1782 году в Саратовскую губернию.

Село находится в северной части Саратовского Правобережья, в пределах Окско-Донской равнины, в степной зоне, на правом берегу реки Сердобы, недалеко от места, где речка Бакурка впадает в реку Сердоба.

Столистовая карта (фрагмент). 1804 – 1816 гг

Существует легенда, что недалеко от села Бакуры (Большие Бакуры, Сергиевское) Сердобского уезда генерал Михаил Желтухин в дар за верную службу Отечеству получил земли от Петра I. В 1693 году он перевёз сюда с рязанщины пятнадцать семей крепостных крестьян. Организовалось селение, названное в честь генерала Михайловкой. Для защиты от разбойников-корсаков Желтухин поселил на лесной поляне напротив роту солдат. Так возникла Корсакова Поляна.

Но архивные документы говорят, что это всего лишь вымысел.

В статье[1] Ю.А. Кузнецовой «К истории колонизации Сердобского уезда», основанной на изучении ревизских сказок 1717 – 1762 г.г., указывается, что «село Корсаково Бутурлинской волости поселено в 1714 году Пензенским подьячим Артемием Ивановичем Полянским.

В 1717 году у него 1 двор крестьян с 1 муж. и 1 жен., переведён из Саранского уезда. После 1721 года в числе помещиков появляется его брат Григорий Иванович. В 1724 году Григорий Полянский продал часть своей земли, а на оставшейся поселил крестьян. По 1-й Переписи у него дворовых 10 м., крестьян 17 м. Полянскому наследует сын Михаил Григорьевич, который до 2-й ревизии перевёл крестьян из Пензенского, Костромского, Симбирского, Верхне-Ломовского уездов. По 2-2 ревизии у него 96 м., по 3-й ревизии 97 м., 101 ж.

До 2-й ревизии перешли сюда однодворцы из Завального стана Пензенского уезда – 13 д. По 3-й ревизии их 13 м., 19 ж.»

[1] Труды Нижне-Волжского областного научного общества краеведения. Выпуск 35, часть 2-я. (Исторический сборник). – Издание Нижне-Волжского Областного Общества Краеведения. - Саратов, 1928. Статья Кузнецовой Ю.А. К истории колонизации Сердобского уезда. (Материалы для историко-географического словаря). С.59-82.

В Переписной книге[2] 2-й генеральной ревизии (1745 – 1747гг) Завального стана Пензенского уезда читаем:

п/н 39. Деревня Михайловка, 32 души мужеска пола. Время поселения - после переписи 1721 – 1725 гг. Помещики: секретарь Михаил Григорьев Полянский. Население: куплены Пензенского уезда в д. Еланке.

п/н. 41. Село Архангельское (Полянщина-Бакур), 173 души мужеска пола. Время поселения - до переписи 1721 – 1725 гг. Помещики: 1) Казанский губернский секретарь Михаил Григорьев Полянский (92 д.) – переведены из уезда Крапивинского (с. Городища), 2) лейб-гвардии Преображенского полка подпоручик Михаил Андреевич Римский-Корсаков – переведены из Пензенского уезда сёл Веденяпино и Ардыма, 3) однодворцы 13 душ.

В 1724 году Артемий Иванов Полянский поместную землю свою в Пензенском уезде в Завальном стану на реке Сердобе и на речке Бакуры и в других урочищах продал Михаилу Андрееву сыну Римско-Корсакову (40 четвертей за 30 рублей). В этом же 1724 году Григорий Иванов Полянский продал поместную землю свою в тех же урочищах по речке Бакур (65 четвертей за 15 рублей) жене Андрея Ивановича Римско-Корсакова вдове Ирине Алексеевой, по смерти которой имение досталось её сыну Михаилу Андрееву. Вероятно, с этого времени село стало именоваться Корсаковой Полянщиной, указывая на фамилию нового владельца.

По 2-й ревизии у Михаила Андреевича Римского-Корсакова крестьяне переведены из Крапивенского, Пензенского, Арзамасского, Кинешемского, Казанского уездов – 68 мужчин, по 3-й ревизии - 69 мужеска пола, 66 женска пола.

Итак, названия "Полянщина" и "Корсаково" образовались от фамилий первых владельцев - Полянского и Римского-Корсакова; Архангельским село называлось по престолу местной церкви. Название "Бакур" могла дать речка Бакурка, которая недалеко от села впадает в реку Сердоба. А Малый Бакур, потому что совсем рядом находились Большие Бакуры (Сергиевское).

К 1745 году в Полянщине уже была построена церковь во имя Архистратига Михаила, о чём упоминается в требовании об уплате дани от Экономической канцелярии: «В 1745 году ноября в 27 день, по определению Экономической канцелярии, велено: новопостроенной в вотчине лейб-гвардии Преображенского полка порутчика Михаила Андреева сына Римского-Корсакова в деревне Бакуре, что на реке Сердобе церкви Архистратига Михаила с дворов: попова, дьячкова, пономарёва, с приходских с помещичьих 3, да с однодворческих 3, с 70 крестьянских, с пашенной земли с 10 четвертей, с сенных покосов с 10 копен положить дани и заезда и десятильнича доходу 2 рубля 41 коп., казённых пошлин 17 коп. полоняничных с 3 дворов 12 коп., гривенных 10 коп., итого 2 рубля 70 копеек».

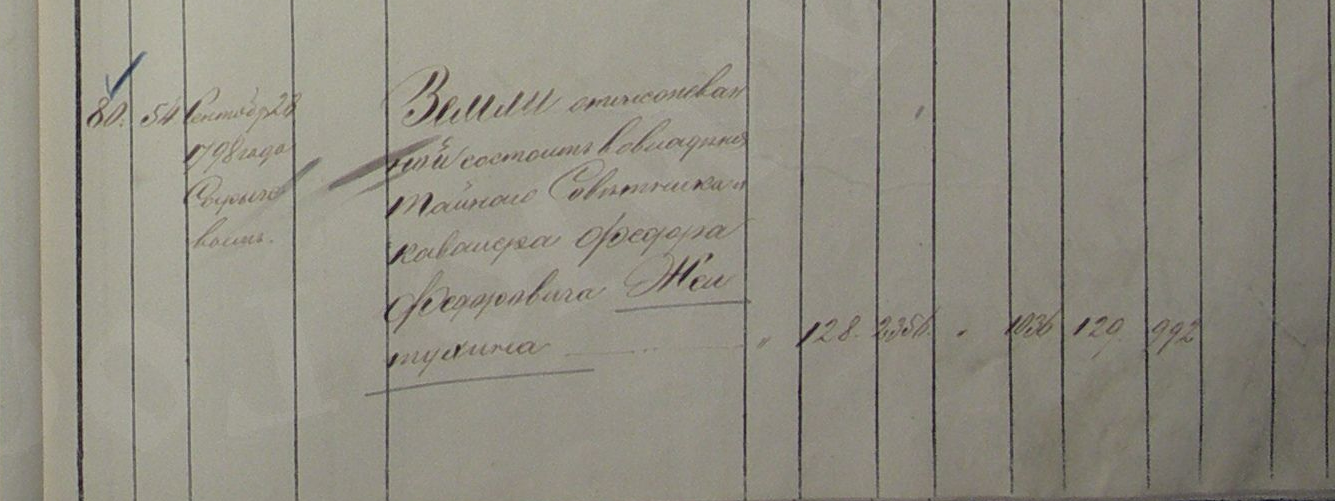

По Генеральному плану[3] 1798 года село принадлежало советнику Фёдору Желтухину: «Земли отмежеванной[4] состоит во владениях Тайного Советника кавалера Фёдора Фёдоровича Желтухина – удобной 128 десятин, 2356 саженей; неудобной 1036 саженей; всего 129 десятин, 992 сажени. Кол-во душ не показано».

По утверждению краеведа Михаила Полубоярова[5], перевод населения и межевание – совершенно разные вещи. Как правило, при заселении помещичьих вотчин сначала отводилась земля, потом плотники строили дворы, а уже в них привозили крестьян. У служилых людей наоборот: получив указ о переводе на новые места они немедленно выезжали туда (на старом месте оставалась только часть служилых людей, распродававших имущество), строили избы и укрепления, несли военную службу и лишь через год-два производилось наделение землёй.

В Саратовском областном архиве[6] хранится «Дело по жалобам тайного советника Фёдора Желтухина и жены титулярного советника Пелагеи Гладковой относительно земель по р. Казмале, проданных межевою канцелярией ему Желтухину, поручику Ознобишину, помещикам Чиркову и Челюсткиным. 1798, 28/07 (212 листов)».

Ветвь рода Желтухиных, к которой принадлежал Фёдор Фёдорович, была внесена в 6-ю часть дворянской родословной книги Казанской губернии. Указом Его Императорского Величества от 23 января 1798 года, он был награжден чином тайного советника и назначен сенатором. Имений у него было много в разных губерниях (в основном в Казанской), и в селе Архангельском-Полянщине он не жил; все дела здесь вёл управляющий.

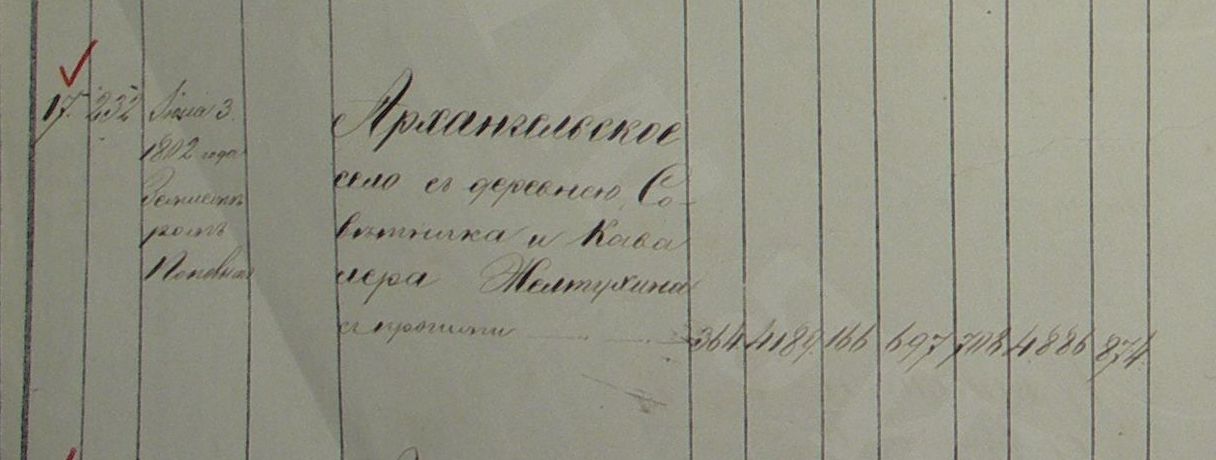

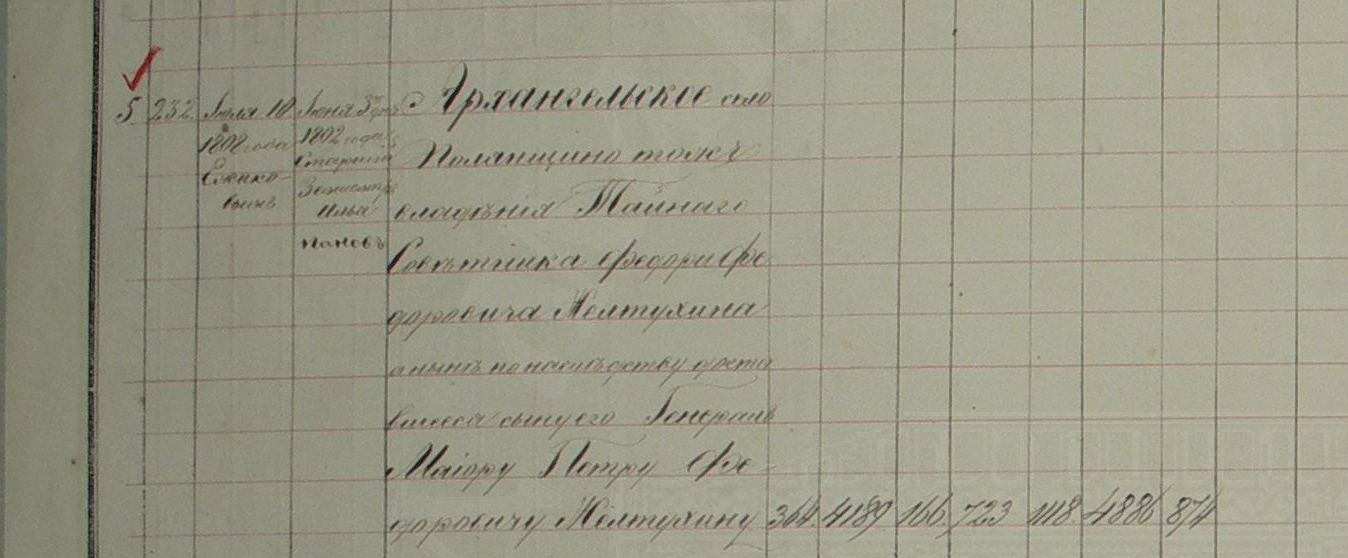

№ 232 (по Генеральному плану) Июня 3 1802 года Архангельское село с деревнею

Советника и Кавалера Желтухина с прочими:

по ревизии мужеска пола 364 души, всего земли 4886 десятин, 874 сажени.

Фёдор Фёдорович Желтухин имел четырёх сыновей - Сергея, Петра, Владимира, Дмитрия - и трёх дочерей (подробные биографии отца и сыновей можно найти в сети Интернет).

После смерти Ф.Ф. Желтухина село Архангельское, Полянщина тож, перешло по наследству сыну, генерал-майору Петру Желтухину[7], на средства которого в 1827 году была построена каменная церковь с каменной колокольней.

№ 232 (по Генеральному плану) Июля 10 1808 года; июня 3 дня 1802 года;

Архангельское село Полянщино тож владения Тайного Советника Фёдора Фёдоровича Желтухина,

а ныне по наследству доставшееся сыну его Генерал-майору Петру Фёдоровичу Желтухину;

по ревизии мужеска пола 364 души, всего земли 4886 десятин, 874 сажени.

Генерал-майор П.Ф. Желтухин умер 11 (23) октября 1829 года вдовым и бездетным. Недвижимое его имение наследовали братья[8].

По раздельному акту от 7 (19) июля 1830 года, утверждённому в Казанской гражданской палате, Сергей Фёдорович Желтухин[9] получил после П. Ф. Желтухина «движимое и недвижимое имение, состоящее Саратовской губернии, Сердобского уезда, в дер. Колышлей, Немчиновка тож, в селе Архангельском, Полянщина, Бакуры тож, в дер. Михайловке, в коем, по 7-й ревизии, дворовых и крестьянских мужеска пола всего 477 душ». Сергей Фёдорович тоже был холост, поэтому после смерти движимое и недвижимое его имение, включая бывшие владения старшего брата Петра, наследовал младший брат — камер-юнкер Владимир Фёдорович Желтухин.

В 1847 году прапорщица Людмила Ивановна Владыкина (по мужу) купила[10] у Владимира Фёдоровича Желтухина село Корсакова Полянщина вместе с деревней Михайловкой. Дворовые люди В. Желтухина (3 семьи) были переведены в имение в Казань. Всего по 9-й ревизии в этом владении числилось дворовых 24 м.п. и 18 ж.п. и крестьян – 281 м.п. и 270 ж.п. В Михайловке дворовых 5 м.п. и 4 ж.п., а всего 140 мужчин и 152 женщины.

В Списке населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов упоминается «Корсаковая Полянщина» (Малый Бакур) при реке Сердобе. Расстояние от уездного города 30 вёрст, до становой квартиры – 13 вёрст. Число дворов 75, жителей мужского пола 300, женского пола 291. В селе действовала православная церковь во имя Архангела Михаила. Была своя мельница.

В 1861 году крестьяне Корсаковой Полянщины и Михайловки получили свободу от крепостного права и землю, на которой им предстояло хозяйствовать самостоятельно. Но очень скоро в Саратовское губернское по крестьянским делам присутствие стали поступать жалобы крестьян[11] Корсаковой Полянщины на выделение им в надел неудобной земли. Впрочем, похожие истории случились со многими крестьянскими обществами по всей Российской Империи. Как говорится, «на тебе, Боже, что мне не гоже!»

На 1885 год в Корсаковой Полянщине в своём имении проживала землевладелица Устинова Людмила Ивановна.[12]

В 1886 году в списке важнейших селений Европейской России говорится о «Корсаковой Полянщине» (М. Бакур) как о бывшем владельческом селе при речках Сердобе и Сосновке. В нём было уже 95 дворов и 627 жителей, имелись православная церковь и ветряная мельница. Церковно-приходская школа грамоты открыта в 1881 году, а новое здание для неё построено в 1902 году заботами священника Жимского Иоанна Николаевича.

По данным Первой всеобщей переписи населения[13] 1897 года в Полянщине Корсаковой (Малых Бакурах), селе Сердобского уезда, православных 703 души - 333 м.п. и 370 ж.п.

На 1912 год в приходе Михаило-Архангельской церкви села Малых Бакур (включая близлежащие деревни Михайловка, Киселёвка и Гаевка) было уже 346 дворов с населением 1129 мужчин и 1167 женщин.

На 1881 - 1914 год село Корсаковая Полянщина входило в состав Бутурлинской волости Сердобского уезда Саратовской губернии.

Бутурлинская волость:[14] Александровка (Преклонщина), Андреевка (Шилово), Баклуши, Боровая Полянщина (Иваново, Псановское), Бутурлинка (Архангельское, Зубовка, Покровское, Старая Сластуха), Всеволодо-Константиновка (Реново Хутор), Киселевка, Корсаковая Полянщина (Корсаково-Полянщина, Малый Бакур, Малые Бакуры), Красный Яр (Хоненевка), Михайловка, Панкратовка (Понкратовка), Сластуха, Ханеневка (Хоненевка).

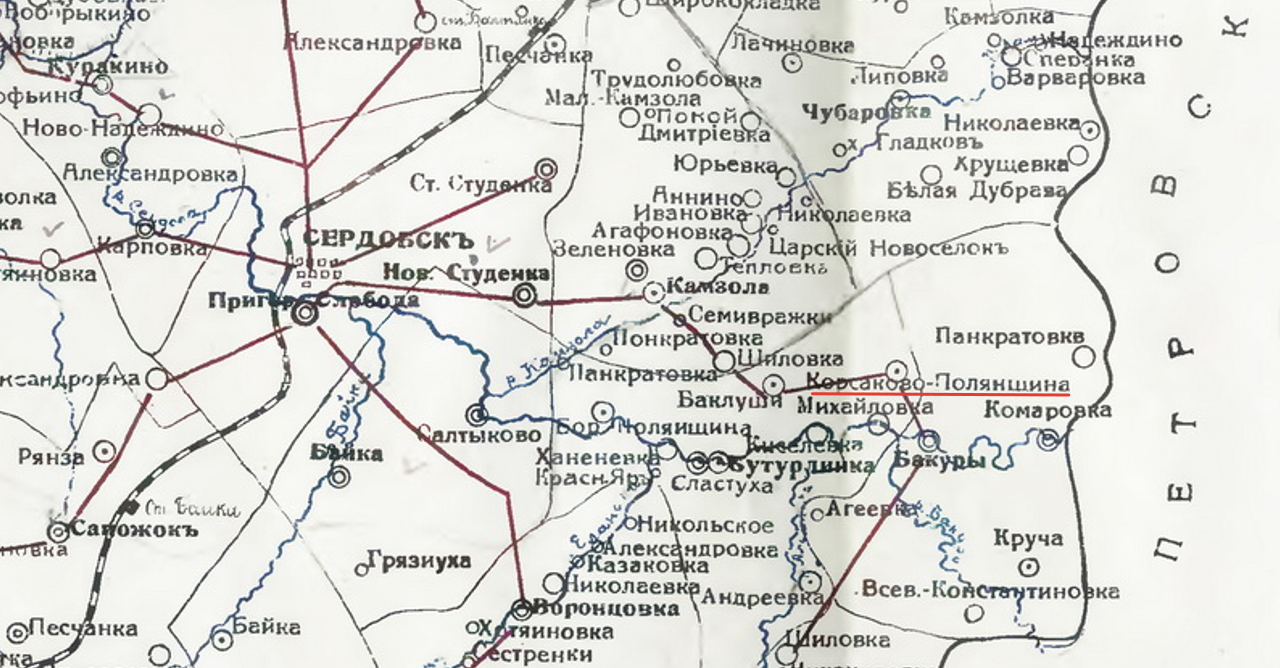

Фрагмент карты Сердобского уезда. 1912 год.

Согласно информации из Бланков промышленной переписи[15] 1918 года, в с. Корсаково-Полянщина Бутурлинской волости действовала водяная вальцевая мельница Устиновой Людмилы Ивановны. На 1919 год[16] мельница была национализирована.

Поиски информации об истории села в советский период пока ничего не дали. На официальном сайте Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области тоже никаких сведений не нашла, увы!

В наши дни Корсакова Поляна — небольшое, всего в одну улицу, село, население которого с каждым годом уменьшается. По итогам всероссийской переписи населения 2002 года жителей было 97 человек, а в 2020 году – только 56.

Село газифицировано, проложен водопровод. Через Корсакову Поляну проходит хорошая асфальтированная дорога.

|

|

Но главный недостаток – это отсутствие школы в самом посёлке (для подвоза детей в соседнее село Бакуры выделен школьный автобус).

[1] Труды Саратовской учёной архивной комиссии. Сердобский научный кружок краеведения и уездный музей. Информация по Сердобскому уезду.

[2] Голомбиевский А. А. Пензенского уезда Завальный стан по переписной книге 2-й генеральной ревизии (1745 – 1747гг). (Та часть стана, которая в настоящее время вошла в состав Саратовской губернии). Книга хранится в Московском Архиве Министерства Юстиции в отделе ревизских сказок по г. Пензе.

[3] РГАДА (Российский Государственный Архив Древних Актов). Алфавит хранящимся в Чертёжном архиве планам с книгами. Саратовской губернии Сердобского уезда. Литера А. Планы дач генерального и специального межевания, 1746 – 1917 гг. (коллекция). Опись 433. Часть 1, 2. Губерния, уезд: Саратовская; Сердобский

[4] Межевание земель в истории – это установление на местности и юридическое оформление границ земельных владений.

[5] Мих. Серг. Полубояров. На реке Сердобе и в иных урочищах. Саратов 1999.

[6] ГА Саратовской области (ГАСО), фонд №407, опись 1 Т.1, стр. 34.

[7] Решение Саратовской палаты гражданского суда по ходатайству генерал-майора Желтухина П.В, о выдаче свидетельства на принадлежащих ему крепостных крестьян в селе Архангельском и деревне Михайловке Сердобского уезда на право их залога. 18.04.1824 – 25.04.1824г. ГА Саратовской области (ГАСО), фонд №107 Саратовская палата гражданского суда, опись №1, стр. 94

[8] ГА Саратовской области (ГАСО), фонд №107 Саратовская палата гражданского суда, опись №1, стр. 117. 866 Переписка палаты гражданского суда с Санкт-Петербургским опекунским советом, Саратовским губернским управлением, казенной палатой, приказом общественного призрения, Сердобским уездным судом по вопросу о выдаче свидетельства на крепостных крестьян Саратовской и Казанской губерний, заложенных умершим генерал-лейтенантом Желтухиным П Ф и разделенных после его смерти между его братьями генерал-лейтенантом С.Ф. и камер-юнкером В. Ф. Желтухиными. 23/07.1830г 7/10.1832г

[9] Желтухин С.Ф. - Генерал-лейтенант Русской императорской армии, герой Отечественной войны 1812 и Зарубежных походов 1813—1814 гг.; помещик Сердобского и Царевококшайского уездов, заводовладелец.

[10] ГАСО (Саратов) Ф.28 Оп.1 Д.1653

[11] ГА Саратовской области (ГАСО), фонд №22, опись №1, стр. 357. 3494 -3467 Дело о рассмотрении жалобы крестьян с Корсаковой Полянщины Сердобского у. на выделение им в надел неудобной земли. 5.08.1866 сент. 1866г. 2 л.

[12] ГА Саратовской области (ГАСО), фонд №7 Саратовская судебная палата, опись 2 Т.1, стр. 38. 257. Дело по иску общества крестьян дер. Михайловки Сердобского уезда к землевладелице Устиновой Л.И. о праве пользования скотопрогонной дорогой. I4 июня I885г - I0 сентября I885г.

[13] Населённые места Российской Империи в 500 и более жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жителей преобладающих вероисповеданий, по данным Первой всеобщей переписи населения 1897 года. Под редакцией Н.А.Тройницкого.

[14] «Списки населенных мест Саратовской губернии. Сердобский уезд». Саратов: Земская типография, 1914. http://www.surnameindex.info/info/saratov/serdobsk/index.html

[15] ГА Саратовской области (ГАСО), фонд Р-1 Саратовское губернское статистическое бюро при губернском исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов - "Губстатбюро", опись №1, стр. 124. 1068. Бланки промышленной переписи I9I8 г. по водяной вальцевой мельнице Устиновой Людмилы Ивановны в с. Корсаково-Полянщина Бутурлинской волости

[16] ГА Саратовской области (ГАСО), фонд Р-1 Саратовское губернское статистическое бюро при губернском исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов - "Губстатбюро", опись №1, стр. 147. Месячные статистические сведения по мукомольной мельнице (быв Устинова) при с Карс-Полянщина за январь-июнь 1919 г.